風林火山を支えたと伝えられる【影の軍師】

山本勘助の生い立ち

山本勘助は、戦国時代の名軍師として知られ、武田信玄に仕えてその智略を発揮しました。実在性については長らく議論がありましたが、近年の研究によってその存在がより確かなものとされています。その波乱に満ちた生涯と数々の逸話は、今もなお多くの人々を魅了しています。

若き日の勘助と流浪の時代

勘助の出自については諸説ありますが、現在の静岡県浜松市周辺で生まれたとされます。

身体に障がいがあったとも伝えられており、武将としては不遇な出発でした。しかし、兵法・築城術・調略などに非凡な才能を持ち、各地を放浪しながら知識と経験を蓄えていきました。

彼は多くの戦国大名に仕官を求めるも断られ続けたとされ、その後、甲斐の若き武将・武田晴信(のちの信玄)に出会います。

武田信玄への仕官

1543年(天文12年)ごろ、ついに武田信玄に仕官が認められます。

勘助は、戦略家・調略家・築城家として活躍し、信玄の軍略を支える重要な存在となります。信玄の信頼も厚く、密命を帯びて動くこともしばしばでした。

勘助の代表的な活躍:川中島の戦い

山本勘助の名を最も高めた戦いが、上杉謙信との「川中島の戦い」です。

1561年(永禄4年): 第4次川中島の戦いにおいて、勘助は有名な「啄木鳥(きつつき)戦法」を提案。

これは敵本陣を側面から突く奇襲作戦でしたが、上杉軍に見破られ、激戦となります。

この戦いで勘助は討ち死にしたとされ、彼の壮絶な最期は今も語り継がれています。

軍師としての才覚と功績

- 築城技術: 信玄堤や要塞整備など、甲斐の防衛力強化に貢献。

- 調略の達人: 敵将を寝返らせるなど、裏工作でも実力を発揮。

- 兵法の体系化: 兵法書『甲陽軍鑑』にもその名が登場し、後世に軍学の知識を伝える存在となりました。

勘助の評価

山本勘助は、「智将」「軍師」として戦国史に名を残す希有な存在です。

その評価は、実際の戦での戦功はもちろん、築城・調略・人材登用におけるセンスにも及びます。伝説的な存在として、江戸時代以降の軍記物や小説でも広く取り上げられ、多くの人々に語り継がれています。

まとめ

山本勘助は、苦難の生い立ちを乗り越え、類まれな軍略と知略をもって武田信玄の躍進を支えた名軍師です。川中島での激闘と討ち死にによってその生涯を閉じますが、彼の残した知恵と勇気は、今も戦国ファンの心をつかんで離しません。

戦国時代の「影の主役」として、山本勘助の存在は欠かせないものです。

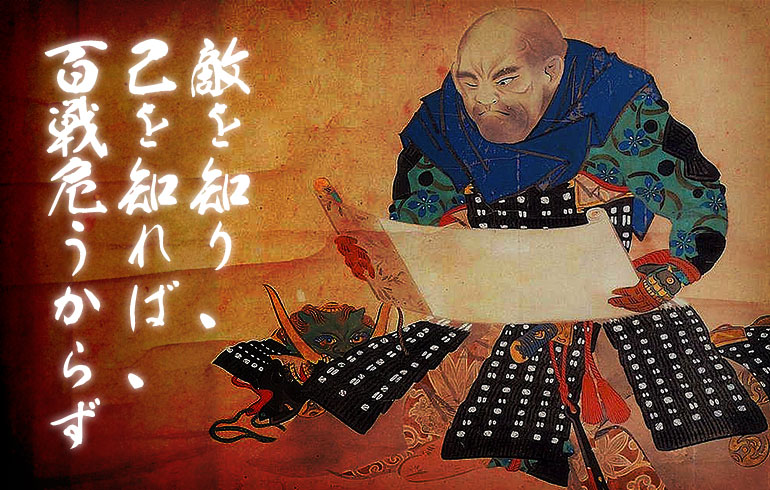

山本勘助の名言

山本勘助は自身の名言を残していませんが、その知略と策略で武田信玄の軍を支えた名軍師です。孫子の兵法を深く理解し、「兵は詭道なり」の精神で戦に臨み、戦国の荒波を乗り切りました。武田家の象徴ともいえる「風林火山」の戦法も、勘助の智略があってこそ。彼の真価は言葉よりも、その戦略にこそ現れているのです。。

- 兵は詭道なり(孫子の言葉) – 意味:戦いは騙し合いであるという考え方は、山本勘助の戦術の根底にあるとされる。

城を攻めるには、人の心を攻むべし

「城を落とすには、まず人の心を落とすべきだ」という意味で、武力による攻撃よりも、知略や心理戦、人心掌握の重要性を説いたものです。

※ただし、この言葉は山本勘助が実際に言ったと確認されているものではなく、後世に作られたイメージ的な名言です

高野山奥之院

高野山の奥の院には、山本勘助の供養塔が存在するとされています。これは、彼の実在を裏付ける史料の一つとして注目されています。

家紋:左三つ巴

左三つ巴は、巴紋の一種で、3つの巴が左向きに渦巻くように描かれた家紋です。単に「三つ巴」と呼ぶ場合も、この左向きの巴紋を指すことが多いです。別名「三頭右巴」とも呼ばれます

ただし、山本勘助の史料は限られており、家紋が確実に記録されている一次資料は多くありません。そのため、左三つ巴が「伝承上の家紋」である可能性が高いと考えられます。

山本勘助は、戦国時代における稀代の軍師として、知略をもって戦の流れを変えた存在です。実在をめぐっては長らく議論が続いてきましたが、その卓越した戦術と人物像は、今も多くの人々を魅了しています。彼の生涯や伝説を通じて、戦国時代における「影の知将」の役割や魅力を感じていただけたなら幸いです。

概要 諏訪原城すわはらじょうは、静岡県磐田市に位置する山城で、戦国時代に築かれた城です。この城は、諏訪原地区の中心部にあたる丘陵地に築かれ、自然の地形を利用して防御的な構造を持っています。現在は一部が復元されており、城跡としての価値が高いとされています。その美しい景観と歴史的な価値が観光地としての...

概要 諏訪原城すわはらじょうは、静岡県磐田市に位置する山城で、戦国時代に築かれた城です。この城は、諏訪原地区の中心部にあたる丘陵地に築かれ、自然の地形を利用して防御的な構造を持っています。現在は一部が復元されており、城跡としての価値が高いとされています。その美しい景観と歴史的な価値が観光地としての...

コメント